Globalisierung

Info-Ratgeber zur ➡️ Globalisierung und den weltweiten Warenfluss

Globalisierung ist ein Prozess, der eine zunehmende Vernetzung und Integration von Ländern, Märkten und Menschen auf globaler Ebene beschreibt. Sie beinhaltet die Verbreitung von Waren, Dienstleistungen und Technologien über nationale Grenzen hinweg. Durch die Globalisierung entstehen komplexe Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Teilen der Welt, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringen.

Es ist ein Phänomen, das in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Das weltweite Handelsvolumen ist seit den 1950er Jahren stark angestiegen. Im Jahr 2019 betrug der Gesamtwert des internationalen Warenhandels rund 19,8 Billionen US-Dollar und weltweite ausländische Direktinvestitionen etwa 1,54 Billionen US-Dollar. Auch der globale Finanzmarkt wächst stetig. 2022 betrug das weltweite Bruttoinlandsprodukt rund 100 Billionen US-Dollar, 1980 waren es gerade einmal 11,24 Billionen US-Dollar.

Spring direkt zu unseren Ressourcen über ➡️ Globalisierung

Entdecke unsere umfassenden Leitfäden zu:

- Freihandelsabkommen wie RCEP, TPP und ASEAN

- Wichtige Akteure, darunter WTO, Weltbank, G7 und G20, IWF, WEF und OECD

- Globalisierungskritische Organisationen und Aktionen

- Umweltauswirkungen

- Globalisierung und die Wechselbeziehung zur Wirtschaft

- Globalisierung und Krieg

- Weltsozialforum

Die Globalisierung wird daher oft als positives Merkmal unserer modernen Welt dargestellt, das zu wirtschaftlichem Wachstum, kulturellem Austausch und technologischem Fortschritt führt. Doch aus einer kritischen Perspektive betrachtet, gibt es zahlreiche Aspekte der Globalisierung, die sorgfältig hinterfragt werden sollten.

Der weltweite Handel erreichte im Jahr 2023 einen Rekordwert von 33 Billionen US-Dollar, verzeichnet jedoch auch eine Verlangsamung. Der russische Krieg in der Ukraine, der Krieg zwischen Israel und Palästina, zunehmende geopolitische Spannungen, hohe Energiepreise, die grüne Transformation, strengere Geldpolitik, steigende Zinssätze und die Inflation haben die Branche beeinflusst.

Zwar gibt es bisher keine Belege für eine Deglobalisierung, doch Ökonomen stellen eine Veränderung der öffentlichen Meinung zum Welthandel fest – da wir uns zunehmend der ungerechten Handelsabkommen, Ungleichheit, Arbeitslosigkeit, Ausbeutung und der ökologischen Folgen der Hyperglobalisierung bewusst werden.

Bessere Welt Info möchte mit diesem umfassenden Info-Ratgeber einen ausgewogenen Blick auf die Globalisierung werfen und verschiedene Aspekte tiefer gehend beleuchten. Dabei ist es auch wichtig, angrenzende Themenfelder wie die Wirtschaft, soziale Faktoren oder unsere Umwelt in den Blick zu nehmen. Zudem bietet unserer englischen Schwesterseite Better World Info über 2000 Links zum Thema, beispielsweise zum Transatlantischen Handelsabkommen TTIP, der Verflechtung mit der politischen Ideologie des Neoliberalismus oder dem großen Einfluss der globaler Unternehmen.

Globalisierung als Motor des Fortschritts

Früher verhinderten geografische Einschränkungen das Wachstum von Unternehmen, Handel und Volkswirtschaften. Der Handel begann im regionalen Rahmen und konnte sich durch technologische Fortschritte, die Schifffahrtsindustrie und die Erfindung des Flugzeugs deutlich ausweiten.

Globalisierung ermöglicht es, auf viel größere Arbeitskräfte-Potenziale zuzugreifen. Entwicklungsländer profitieren vom Erwerb neuer Fähigkeiten und Kenntnisse, während reiche Länder davon profitieren, Arbeitskräfte in günstigere Märkte auszulagern. Diese Tätigkeiten sind oft niedrig qualifiziert und schlecht bezahlt, tragen aber dennoch zum wirtschaftlichen Aufbau der Entwicklungsländer bei, indem sie neue Arbeitsplätze schaffen.

Die rasante Verbreitung von Technologien – wie Smartphones – wurde durch Globalisierung begünstigt, da Ressourcen wie seltene Erden leichter verfügbar wurden. Globalisierung fördert zudem die internationale Zusammenarbeit und ermöglicht es Ländern, sich auf bestimmte Produkte zu spezialisieren – etwa tropische Früchte und Kaffee, die nur in bestimmten Regionen wachsen. Diese Spezialisierung hat sich in aufstrebenden Märkten als Motor wirtschaftlicher Unabhängigkeit erwiesen.

Grenzüberschreitende Investitionen sind eine direkte Folge der Globalisierung, da wohlhabende Länder versuchen, Geschäftsmöglichkeiten im Ausland zu verbessern. Das Empfängerland profitiert von einem Kapitalzufluss, und beide Seiten gewinnen durch höhere Produktivität. Globalisierung gilt als bewährter Beschleuniger für wirtschaftliches Wachstum und die Reduzierung von Armut weltweit.

Probleme der Globalisierung

Globalisierung und Armut

Ein entscheidendes Argument gegen die Globalisierung ist ihre ungleiche Verteilung der Gewinne und Verluste. Große multinationale Unternehmen profitieren von der Globalisierung, indem sie ihre Produktion in Länder mit niedrigen Löhnen verlagern. Der Anteil der Wertschöpfung durch Exporte von Entwicklungsländern im Jahr 2019 betrug ein Rekordhoch von rund 48 Prozent.

Während die Großunternehmen von günstigen Arbeitskräften profitieren, leiden oft Arbeiterinnen und Arbeiter in Industrieländern unter Arbeitsplatzverlusten und sinkenden Löhnen. Laut einer Studie des Internationalen Währungsfonds sind die Lohnunterschiede zwischen hochqualifizierten und geringqualifizierten Arbeitnehmern in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen.

Fast Fashion ist ein Beispiel für Globalisierung in ihrer schlimmsten Form. Sie ist nicht nur extrem umweltschädlich, sondern bietet auch einen Nährboden für Menschenrechtsverletzungen. In Entwicklungsländern werden 250 Millionen Kinder zur Arbeit in Sweatshops gezwungen. 85–90 % der Sweatshop-Arbeitskräfte sind Frauen. Die Löhne reichen oft kaum für das Nötigste zum Überleben – viele Arbeiter sind so in einem Teufelskreis der Armut gefangen. In Bangladesch sind vier Millionen Menschen in der Textilindustrie beschäftigt. Eine durchschnittlicher Arbeiterin verdient dort im Monat weniger als eine durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland an einem einzigen Tag.

Eine Verdopplung des Lohns in Sweatshops würde den Verbraucherpreis eines Kleidungsstücks nur um 1,8 % erhöhen – dennoch ziehen es die meisten multinationalen Konzerne vor, die Gewinne selbst einzubehalten. Migranten und Kinder sind besonders gefährdet, Menschenhandel wird ebenfalls mit diesen Fabriken in Verbindung gebracht.

Die Auslagerung und Verlagerung niedrig qualifizierter Arbeit führt außerdem zu Arbeitsplatzverlusten in Industrieländern. Weitere Probleme sind die Abhängigkeit vom Auslandshandel, eine geschwächte nationale Souveränität, internationale Dominoeffekte bei Wirtschaftskrisen und eine hohe Anfälligkeit globaler Lieferketten. Dies zeigte sich während der COVID-19-Pandemie, bei der Gas- und Ölversorgung aus Russland im Zuge der anhaltenden Invasion in der Ukraine sowie bei massiven Engpässen an Getreide und Düngemitteln, die eine globale Ernährungskrise ausgelöst haben.

Die zunehmende Kluft trägt zur wachsenden Einkommensungleichheit in vielen Ländern bei. Oxfam berichtete im Jahr 2022, dass die reichsten 1 Prozent der Weltbevölkerung mehr Vermögen besitzen als die restlichen 99 Prozent zusammen. Dies zeigt, dass die Vorteile der Globalisierung nicht gleichmäßig verteilt sind und dass einige Bevölkerungsgruppen von ihr weniger profitieren als andere.

Des Weiteren haben die finanziellen Verflechtungen im Rahmen der Globalisierung zu einer erhöhten Volatilität der Finanzmärkte geführt. Finanzkrisen wie die globale Finanzkrise von 2008 haben gezeigt, dass die Vernetzung der Märkte zu einer schnellen Ausbreitung von Schocks führen kann, die ganze Volkswirtschaften destabilisieren können. Eine Studie des Internationalen Währungsfonds aus dem Jahr 2018 zeigt, dass die Zunahme der Kapitalflüsse zwischen den Ländern zu einer erhöhten Anfälligkeit für Finanzkrisen führen kann.

Globalisierung und Umwelt

Ein weiterer kritischer Aspekt der Globalisierung ist ihre Auswirkung auf die Umwelt. Der Transportsektor ist für etwa ein Viertel aller weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich. In den letzten zwei Jahrzehnten stiegen die verkehrsbedingten CO₂-Emissionen in allen Weltregionen außer Europa an. Asien ist derzeit die emissionsstärkste Region. Der Weltbank zufolge sind die weltweiten CO2-Emissionen seit 1990 um mehr als 50 Prozent gestiegen. Die Globalisierung hat auch zu einem übermäßigen Verbrauch von natürlichen Ressourcen geführt, da Unternehmen bestrebt sind, die Kosten zu senken und ihre Produktion zu maximieren.

Die Schifffahrtsindustrie ist für etwa 11 % der CO₂-Emissionen im globalen Transportsektor verantwortlich. Über 90 % des Welthandels werden über den Seeweg abgewickelt – und die Branche wächst stetig weiter. Wäre die globale Schifffahrt ein Land, wäre sie der sechstgrößte Emittent von Treibhausgasen weltweit.

Globalisierung ist zudem einer Hauptursache für Luftverschmutzung. Sie ist für den Tod von 6,5 Millionen Menschen pro Jahr verantwortlich. Rund 92 % dieser Todesfälle ereignen sich in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen, wo Umweltverschmutzung kaum kontrolliert wird und die Industrieproduktion boomt.

Der exzessive Abbau von Rohstoffen wie Öl, Kohle und Metallen hat negative Auswirkungen auf Ökosysteme, Landnutzung und Biodiversität. Laut dem Global Footprint Network übersteigt der globale Ressourcenverbrauch die regenerativen Kapazitäten der Erde. Jedes Jahr wird der sogenannte Erdüberlastungstag früher erreicht, was bedeutet, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde in diesem Jahr regenerieren kann.

Auch die Umweltverschmutzung steigt durch die Globalisierung, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern, in denen oft weniger strenge Umweltauflagen gelten. Industrielle Produktion, Bergbau und Abfallentsorgung haben negative Auswirkungen auf die Luft-, Wasser- und Bodenqualität. Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen sind 90 Prozent des weltweiten Abfalls in den Ozeanen plastikbasiert, was erhebliche Auswirkungen auf marine Ökosysteme und die Tierwelt hat.

Menschenrechte und Krieg in der Globalisierung

Auch die internationale Migration wird durch die Globalisierung vorangetrieben. Die Zahl der Migranten ist in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Laut dem UN-Bevölkerungsbericht von 2019 leben weltweit etwa 272 Millionen internationale Migranten, was etwa 3,5 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. Mit über 100 Millionen Menschen ist ein großer Teil davon allerdings unfreiwillig auf der Flucht vor Hunger, Armut oder Umweltkatastrophen, die auch auf die Globalisierung zurückzuführen sind.

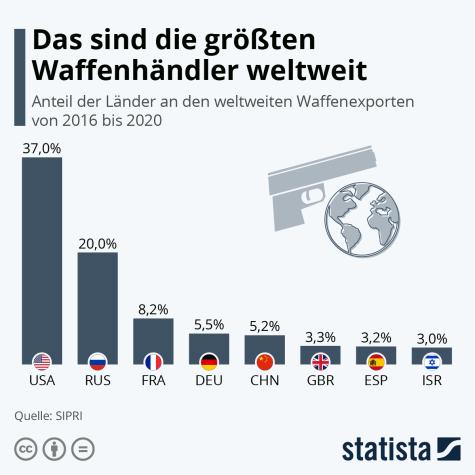

Auch Kriege und bewaffnete Konflikte zwingen viele Menschen zur Flucht. Die Globalisierung hat den internationalen Handel mit Waffen und Rüstungsgütern gefördert. Laut dem Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) haben die weltweiten Waffenverkäufe in den letzten Jahren stark zugenommen. 2021 wurde eine Rekordsumme von zwei Billionen US-Dollar für die weltweite Aufrüstung ausgegeben. Auch Deutschland rüstet in Folge des Ukraine-Krieges stark auf und sorgt als viertgrößter Waffenexporteur dafür, dass viele Kriege weiter bestehen können.

Die Globalisierung hat auch die Verletzung von Menschenrechten in einigen Ländern verstärkt. Insbesondere in einigen Schwellen- und Entwicklungsländern, in denen ausländische Unternehmen investieren und produzieren, werden laufend Menschenrechtsverletzungen wie Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Zwangsumsiedlungen oder gravierende Umweltverschmutzung festgestellt.

Auch die Arbeitsbedingungen leiden darunter: Niedrige Löhne, unsichere Anstellungsverhältnisse und Verletzung von Arbeitnehmerrechten sind häufige Probleme in globalen Lieferketten. Derzeit sind laut dem Internationalen Arbeitsamt (ILO) weltweit rund 25 Millionen Menschen Opfer von Zwangsarbeit.

Neben diesen sozialen, ökologischen und finanziellen Bedenken gibt es auch kulturelle Aspekte, die bei der kritischen Betrachtung der Globalisierung zu berücksichtigen sind. Die Verbreitung westlicher Konsum- und Lebensstile auf der ganzen Welt kann zu einer Verdrängung lokaler Traditionen und kultureller Vielfalt führen. Die Globalisierung kann auch dazu führen, dass kulturelle Produkte und Medien aus westlichen Ländern dominieren, während die Stimmen und Perspektiven anderer Kulturen unterrepräsentiert sind.

„Das Problem ist, dass der weltweite Waffenhandel völlig frei von internationaler Regulierung ist. In einer Welt, in der der Warenfluss durch eine Vielzahl internationaler Abkommen und Vorschriften geregelt wird, gelingt es tödlichen Waffen auf unheimliche Weise, durch das Netz zu schlüpfen.“ – Hilary Benn

Freihandelsabkommen

Freihandelsabkommen entstanden bereits ab 1860 und hatten das Ziel, Handelsbarrieren abzubauen, nationale Interessen zu schützen und die Rechtsstaatlichkeit zu stärken. Das derzeit größte Freihandelsabkommen der Welt ist das RCEP. Es besteht zwischen den Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, darunter China, Japan, Südkorea und Australien. Die 15 RCEP-Staaten stehen für 29 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Freihandelszonen bringen Vorteile wie wirtschaftliches Wachstum, ausländische Investitionen, industrielles Know-how, Technologietransfer, Schulungen und eine geringere Notwendigkeit staatlicher Subventionen. Diese Vorteile gehen jedoch oft zulasten der heimischen Industrie, der Rechte von Arbeitnehmern und sinkender Steuereinnahmen durch den Wegfall von Importzöllen und Gebühren.

Außerdem können sie zur Erschöpfung natürlicher Ressourcen und zu einer übermäßigen Abhängigkeit von anderen Staaten führen. Freihandel erlaubt es Unternehmen auch, internationale Vorschriften zu umgehen. Konzerne können Handelsabkommen sogar nutzen, um Staaten auf Schadensersatz zu verklagen, wenn deren Gesetze – etwa im Umweltbereich – ihre Geschäftstätigkeit und damit ihren Gewinn beeinträchtigen. Solche Maßnahmen können dann als unfaire Handelshemmnisse bewertet werden.

Erwäge Vor- und Nachteile von TTIP, TPP, CETA, NAFTA und anderen Abkommen, wenn wir geopolitische Machtverschiebungen, geschwächte Regulierung, wirtschaftliche Effekte, Lobbyismus und Protestbewegungen gegen Freihandelsabkommen analysieren.

Aktiv gegen die Globalisierung

Bessere Welt Info bietet neben einer kritischen Perspektive auf die Globalisierung auch einen Überblick der wichtigsten globalisierungskritischen Organisationen, Portale und Aktionen. Denn nur ein breites Netzwerk aus NGOs wie Attac, kritische Bürger und Gruppen kann ausreichend Druck ausüben, um die gewinnorientierten Großunternehmen und Regierungen dazu zu bewegen, endlich Maßnahmen für eine gerechtere und nachhaltigere Welt zu treffen.

Das Weltsozialforum (WSF) ist eine globale Plattform für soziale Bewegungen, zivilgesellschaftliche Organisationen und Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt. Es wurde erstmals im Jahr 2001 in Porto Alegre, Brasilien, abgehalten und hat seitdem zahlreiche Treffen in verschiedenen Ländern organisiert. Das WSF dient als Raum für den Austausch von Ideen und Strategien zur Förderung sozialer Gerechtigkeit, Menschenrechte und nachhaltiger Entwicklung. 2022 fand es in Mexiko-City mit über 1.500 Organisationen aus 150 Ländern statt.

Auch in Europa haben sich regionale Sozialforen entwickelt, die auf ähnlichen Prinzipien wie das WSF basieren. Diese Sozialforen bringen Aktivistinnen und Aktivisten aus verschiedenen Ländern zusammen, um gemeinsam über soziale, politische und wirtschaftliche Themen zu diskutieren und Lösungsansätze zu finden. Die Sozialforen ermöglichen einen länderübergreifenden Austausch von Ideen und die Bildung von transnationalen Bündnissen, um gemeinsam für soziale Veränderungen einzutreten.

Sowohl das Weltsozialforum als auch die europäischen Sozialforen spielen eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Zivilgesellschaft, der Förderung sozialer Gerechtigkeit und der Schaffung einer gerechteren und nachhaltigeren Welt. Sie bieten eine Plattform für Menschen, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen möchten, um sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und gemeinsam für soziale Veränderungen einzutreten. Durch den Dialog und die Zusammenarbeit auf internationaler und regionaler Ebene tragen diese Foren dazu bei, die soziale Bewegung zu stärken und die Stimmen derjenigen zu vereinen, die nach einer gerechteren Welt streben.

Wissen für eine Bessere und Gerechtere Welt

Es ist wichtig anzumerken, dass diese oben genannten Probleme nicht bedeuten, dass die Globalisierung grundsätzlich schlecht ist. Die Globalisierung bietet zweifellos auch Vorteile wie den Zugang zu neuen Märkten, die Förderung des kulturellen Austauschs und die Verbreitung von Wissen und Technologie. Allerdings ist es entscheidend, diese Vorteile im Kontext der genannten Kritikpunkte zu betrachten und Wege zu finden, wie die negativen Auswirkungen minimiert werden können. Denn wenn wir die Schwächen einer neoliberalen Weltwirtschaft erkennen, können wir daran arbeiten, die Globalisierung umweltfreundlicher und die Verteilung finanzieller Gewinne gerechter zu gestalten.

Die Globalisierung sollte nicht als alternativlos betrachtet werden, sondern erfordert eine reflektierte und verantwortungsbewusste Herangehensweise. Die Rechte von Arbeitnehmern müssen gestärkt und Arbeitsplatzverluste durch Outsourcing minimiert werden. Es ist essenziell, unsere Abhängigkeit von anfälligen Lieferketten zu verringern, da diese Volkswirtschaften gegenüber Marktzusammenbrüchen und Engpässen bei lebenswichtigen Gütern verwundbar machen.

Ein Wandel von der Just-in-Time- zur Just-in-Case-Produktion würde Versorgungssicherheit über reine Kosteneffizienz stellen. Am Beispiel der Fair-Trade-Organisation zeigt sich, wie die Bedürfnisse aller auf gerechte und nachhaltige Weise berücksichtigt werden können. Ein stärkerer Fokus auf unternehmerische soziale Verantwortung – insbesondere bei transnationalen Konzernen – wird sicherstellen, dass diese eine positivere Rolle in der Gesellschaft spielen und unsere Umwelt schützen.

„Wenn die Globalisierung erfolgreich sein soll, muss sie sowohl für Reiche als auch für Arme funktionieren. Sie muss Rechte ebenso wie Reichtum bringen. Sie muss soziale Gerechtigkeit und Gleichheit ebenso wie wirtschaftlichen Wohlstand und verbesserte Kommunikation liefern.“ – Kofi Annan

Bessere Welt Info bietet daher auch umfassendes Wissen zu Bildung, Umweltschutz, Nachhaltigkeit oder Politik an. Es ist zudem eine offene Mitmach-Plattform – Globalisierungsexperten und Aktivisten sind eingeladen, ihr Wissen einzubringen! Durch die Bereitstellung von Links zu Studien, Berichten und Kampagnen kann jeder dazu beitragen, die politische Bildung zu verbessern – kritische Inputs von Experten sind willkommen.

Autor: Maximilian Stark 22.06.23, Update: Rachael Mellor, 15.04.25, lizenziert unter CC BY-SA 4.0

Für mehr Infos lies unten weiter ⬇️

Infos zu Globalisierung

- PORTALE[14]

- Allgemeine INFOS[31]

- WELTSOZIALFORUM - WSF[83]

- Europäische SOZIALFOREN[14]

- ARTIKEL zur Globalisierung[76]

- Globalisierung & ARMUT[21]

- Globalisierung : Die GUTEN[80]

- Aus FRAUENperspektive[21]

- Aus der Sicht des SÜDENS[20]

- Globalisierung & Gerechtigkeit[20]

- Globalisierung & KRIEG[25]

- Globalisierung & Menschenrechte[19]

- Globalisierung & NACHHALTIGKEIT[21]

- Globalisierung & POLITIK[12]

- Globalisierung & Protest[18]

- Globalisierung & UMWELT[22]

- Globalisierung & WIRTSCHAFT[28]

Aktuelle Themen

Twitter Liste

Tweets by @BessereWeltInfo/lists/Globalisierung

Organisation des Monats

Attac

Die NGO setzt sich global gegen Kapitalismus, Klimawandel und die negativen Aspekte der Globalisierung ein. Es bestehen Ableger in 50 Ländern mit insgesamt mehreren Hunderttausend Mitgliedern. Neben öffentlichen Aktionen, Demonstrationen und Podiumsdiskussionen werden auch Publikationen veröffentlicht oder Forschungen unterstützt, um globalisierungskritische Themen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Heldin des Monats

Maria Mies

Die deutsche Soziologin und Autorin mehrerer feministischer und entwicklungspolitischer Bücher setzt sich schon lange Zeit sehr aktiv gegen die negativen Auswüchse der Globalisierung ein. Schon in den siebziger Jahren übte sie radikale Wirtschaftskritik und forschte dazu in Den Haag. Sie war Mitbegründerin eines Komitees gegen das OECD-Abkommen MAI und ist Teil von feministAttac, einem Frauennetz von Attac.

Blog des Monats

Postwachstum

Der Blog beschäftigt sich mit Visionen und Ideen wie eine nachhaltige Gesellschaft aussehen kann, die nicht nach Wirtschaftswachstum strebt. Es werden Standpunkte veröffentlicht, Wissenschaftler kommen zu Wort und aktuelle Veranstaltungen vorgestellt. Die Redaktion des Blogs liegt beim Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, unterstützt durch die Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung und das Degrowth-Webportal des Konzeptwerk Neue Ökonomie.